| お葬式?いいえ、「ジャランポン祭」 |

||||||||

| 季語の現場へ 第2回 宇多喜代子先生と あ | ||||||||

| 秩父市久那(くな)に「ジャランポン祭」という不思議な祭りがあります。 もともとは「葬式祭」と呼ばれ、生きている者を死者に見立てて葬式を執り行う、なんとも奇異な祭です。町内会のおまつり程度の小規模な祭ですが、その特異性ゆえか、最近になって注目を集めています。 地元にある諏訪神社の春の例大祭の宵宮祭として行われていますが、いったい、いつの頃から行われていたのか、全く不明だそうです。 もともとは旧暦の7月22日に行われていたそうですが、春祭の宵宮祭になってからは3月15日に最も近い日曜日に行われています。 由来については、「いつの頃かは不明だが、そのむかし、村内に疫病が流行したとき、病苦にあえぐ人々を救うために、諏訪神社に人身御供を献じ、悪疫退散を祈願したことによる」と、古老より語り伝えられているとのことです。 江戸時代末期までは神社のすぐ近くにあった宗源寺の行事だったそうです。寺で葬式を執り行い、諏訪神社に送ったとされています。 寺は明治維新の神仏分離によって廃寺となり、祭も諏訪神社に移されて、現在に至っています。 祭に使用される位牌に「悪疫退散居士」と記されていることからも、この祭が厄除けの行事とされてきたことがうかがわれます。 |

桑の木に付けられた案内用の灯籠  「お日待ち」宴会場 |

|||||||

| 「神社のそばの寺に棺桶が置いてあり、酔っぱらってふざけて入ったりしているうちに、いつのまにかおまつりになったそうだ」――と、大胆な推論をしたり顔で話す酔っぱらいの住民もいたりするのですが――さて、さて。 | ||||||||

葬式の場面では鉦、太鼓、鐃鈸(にょうばち)をチン、ドン、ジャラン、ポンと打ち鳴らして出棺の仏事を営みますが、この鐃鈸を打つ音から「ジャランポン祭」の名が生まれたと言われています。本来は「葬式祭」呼ばれてきましたが、祭に葬式という名はあまりにも――ということで、現在は「ジャランポン祭」が正式名称で、別名「葬式祭」とされています。 ちなみに、広辞苑をひいてみると、「じゃらんぼん」で出ていました。 じゃらんぼん(児童語・隠語)葬式の行列。仏僧が葬列の先頭で打ちならす鐃鈸(にょうばち)の擬音から出た語。じゃらんぽん。 (「広辞苑」より) |

||||||||

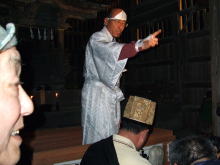

| さて、今年のジャランポン祭は3月16日の日曜日に行われました。 我々は西武秩父駅からタクシーを利用して、祭会場となっている下久那公会堂へ向かいました。 夕刻5時すぎに到着すると、町内会の人たちの「お日待ち」と呼ばれる宴会の真っ最中。我々もその中に入れていただきました。 やがて人々の顔が赤くなり、会場の雰囲気が盛り上がってきた午後6時。世話役の合図で宴会場が手早く片付けられ、あっという間に葬式の場に変わりました。 棺桶ならぬ長持ちのような箱が中央に据えられ、位牌が置かれ、供物が並べられ、線香の煙が漂いはじめます。 大僧正、僧侶役の人々はその場で着がえます――とはいっても大僧正は平服の上に黒い布を袈裟がけにつけ、僧侶役の人々は頭に三角の白い紙をゆわえつけ、唐草模様の大ぶろしきをやはり袈裟がけにつけるのみですが。 棺に使用される長持ちのような箱は、物の無い時代にお茶箱を棺の代用とした名残だとか。唐草模様の大ぶろしきも、同じく物の無い時代に袈裟の代用とした名残だということです。 今年は100年間使用した箱と仏具を全て新調したとのこと。100年間の役目を終えた箱は会場の隅に標縄を張って置かれてありました。 当日の主役である死人役は、この一年間に町内で最も不幸な目にあった人や、厄年の人がつとめるということです。一度死ぬことによって、不幸なこと悪いことの全てを葬り、生まれ変わる(よみがえる)ことによって、新たな人生が展けるようにという願いがこめられているのでしょう。 僧侶役の人々が着がえているあいだに、死人は親族役の人々に死装束に着がえさせてもらいます。もちろん頭にはあの、三角の白い布もゆわえつけて。 祭はこのあたりからだんだんあやしくなります。 まず、死人みずから頭陀袋を首から下げ、三途の川の渡し賃をねだって、元気よく会場を巡ります。(我々も硬貨を喜捨。) ひと巡りして戻ると、中味を確認した大僧正から「少ないぞ、もうひと巡りしてこい!」と叱られ、さらに声を張りあげて巡ります。 ようやく大僧正からOKが出て、親族の介添えで棺の中に入れられます。このとき、死人に一升瓶を渡すのが毎年の慣例だとか。見ていると、葬儀のあいだじゅう棺の中でぐびり、ぐびりと酒をラッパ飲みしています。 やがて死人に引導を渡す大僧正の読経がはじまります。 しめやかに――ではなく、とんでもないデタラメなお経。 そのデタラメなお経を、これでもか、これでもかと声を張りあげて続けるのです。その合い間に僧侶たちが、鉦や太鼓、鐃鈸をチン、ドン、ジャラン、ポンと賑やかに打ち鳴らし、会場は絶え間のない大爆笑に包まれます。 |

すっかり溶け込んでいる先生  テキパキと会場作り  100年間の役目を終えた箱  死人役の準備 |

|||||||

三途の川の渡し賃 を入れてもらう死人  「渡し賃くださーい!」 (ふた巡り目) |

やっと棺に入った死人。一升瓶を抱えて  大僧正の読経がはじまります  一升瓶から、ぐびり、ぐびり。大僧正もコップで |

葬儀終了。死人と大僧正が固く握手  諏訪神社へ向けて出発する葬列  葬列の先頭には大僧正と死人 |

||||||

こののち、徒歩3分ほどの距離にある諏訪神社まで、棺を担いでの葬式行列となります。 棺は数人に担がれて公会堂を出るのですが、なぜか先頭に大僧正と一緒に死人が元気よく歩いて行くのです。 このころになると、死人も僧侶も葬列の人々も十分に酔っぱらっていますので、神社に着くまでの、その道中の賑やかなこと! 諏訪神社は、さびれた無住の社。あかり1つありません。 太ろうそくに火がつけられ、ろうそくの炎が闇に揺れるなか、据えられた棺にふたたび死人が入ります。 |

諏訪神社の鳥居をくぐる葬列 |

|||||||

| 3月の秩父の夜はしんしんと冷え、吹き起こる風がろうそくの炎を妖しく揺らします。 ――――と、またもや大声で大僧正の読経。 爆笑のなか、やがて死人が棺から立ち上がり「ばんざい!」と叫びながらよみがえります。 よみがえった死人から、新たなる人生への抱負が語られ、一同「秩父じめ」と呼ばれる手じめをして無事終了となります。 |

||||||||

|

||||||||

| この祭はかつて原則非公開で、笑い声1つ無く、厳粛に執り行われたと聞きました。 大僧正役が、この祭をもっと楽しく、もっと盛大に、秩父一の、いや日本一の祭にしたいという意気込みで挨拶されるのを聞きながら時を経るなかで様変わりしてゆく祭のあり方に思いを馳せました。 最後に、翌日の各新聞の地方版、朝のNHKテレビのニュースなどでこの祭が報道されたことも付け加えます。 |

||||||||

| 2008年3月〈同行、星野 記〉 HOME |

||||||||